深耕纹韵探幽微,细作彝乡续匠心

实践团以“彝族文化挖掘+民族美食探索”为双主线,锚定“文旅双向促进”核心方向。实践启动前,团队成员开展系统性文献研究,精读专著、论文超过10万字,构建“文化—产业—传播”三维调研框架,设计涵盖文化认知、传承现状、产业模式等多维度的调研工具。

深入楚雄后,团队立即展开文化探访工作。队员们先后走访楚雄州博物馆、彝人古镇、紫溪彝村等地,通过累计47小时的田野观察与深度访谈,系统梳理彝族文化从历史源流到当代传承的发展脉络。在州级非遗传承人王文芳的“红绣坊”,队员们沉浸式记录“太阳历”“虎图腾”等彝绣纹样的制作工艺,聆听她的二十年坚守历程。针起线落间,团队不仅采集了宝贵的非遗技艺细节,更读懂了“以绣立心、以纹传魂”的文化自信。

创生文创启新程,寻味彝乡架心桥

团队坚持用当代语言诠释传统价值,以创新实践推动文化创造性转化。

文创设计开辟传承新路径:团队将彝绣元素与现代审美相融合,在小学期期间打造“EZUZU”彝族玩偶服饰文创品牌原型,完成1万余字商业计划书,设计出融汇彝乡符号的创意桌游,让非遗从“展示品”变为“日用品”,为传统文化注入新时代活力。

美食寻访搭建文化新桥梁:团队深入彝家厨房,记录苦荞粑粑、羊汤锅等8道传统美食的制作技艺,解读食物背后的族群记忆与生态智慧。精心策划的“彝味寻真”短视频系列,以美食为窗口,展现彝族生活的温度与厚度,让舌尖上的记忆成为文化传播的纽带。

传播创新拓展影响新维度:团队构建全域媒体矩阵,已产出推送19篇、视频12条,并联动7万粉丝级抖音博主“泥泥殿下”,共同策划彝族主题漫画,以青春语态实现文化“跨次元”传播,让彝乡故事突破圈层、直抵人心。

智创机制活水来,深培内力促振兴

一切文化探索的最终目的,都是为了赋能乡土、服务民生。团队始终秉持“文化赋能乡村振兴”的初心,致力于将文化资源转化为发展动能。

基于扎实调研,团队将系统撰写《文旅融合助推彝乡振兴》建议书,提出构建“非遗体验+美食地图+古镇漫游”特色文旅动线;设计融入彝绣元素的视觉导视系统;建立“传承人+高校+企业”共创机制,推动文创产品落地转化,让文化价值真正惠及当地百姓。

团队特别注重可持续赋能模式的探索。在实践过程中,队员们与当地彝族青年、绣娘、民宿经营者等开展深度交流,分享新媒体运营、电商管理等现代经营理念,激发内生发展动力。

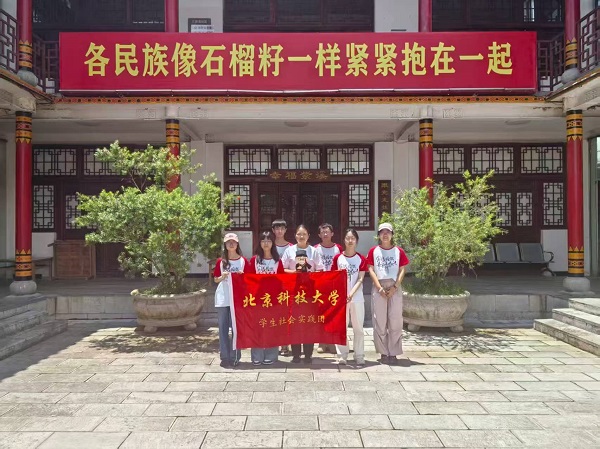

本次实践是青春与岁月的对话,也是智慧与乡土的碰撞。北科大“石榴籽”实践团以专业与热情,搭建起传统与现代的桥梁。他们的实践证明:文化的生命力,在于被看见、被使用、被热爱;乡村的未来,在于文化自信与创新活力的双重激发。这份来自高校的青春答卷,正在彝乡大地上书写生动的注脚,为民族文化的传承与发展照亮前路。